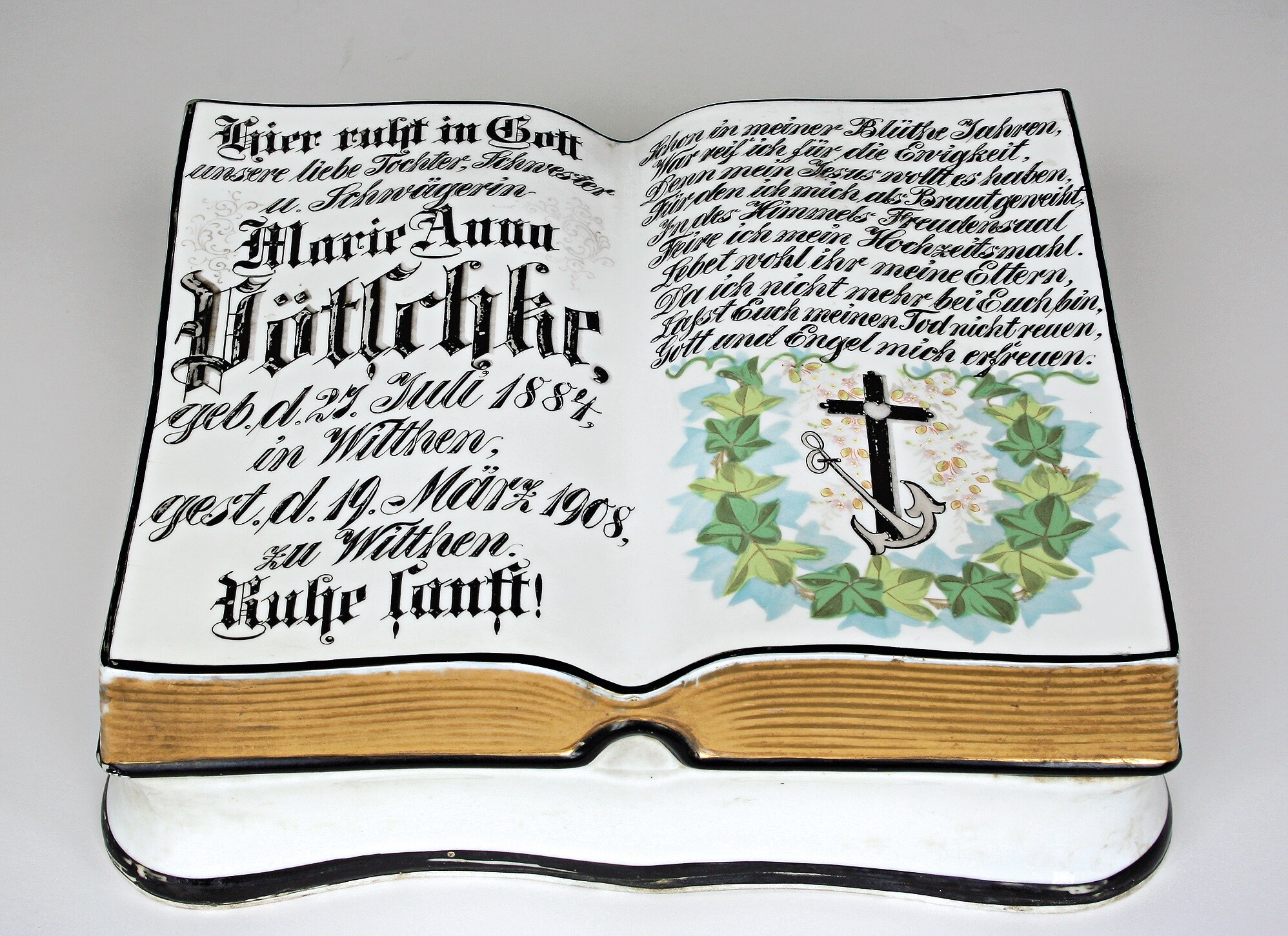

Porzellan-Grabzeichen in Buchform, das laut Inschrift für Marie Anna Pötschke bestimmt war. Sie starb im Jahr 1908 im Alter von nur 24 Jahren, in Wilthen (bei Bautzen), wie aus der linken Seite hervorgeht. Die rechte Grabzeichen-/Buchseite spiegelt die Haltung zum Tod, quasi aus der Sicht der Verstorbenen in Gedichtform wider: "Schon in meiner Blüthe Jahren / War reif ich für die Ewigkeit, / Denn mein Jesus wollt es haben, / Für den ich mich als Braut geweiht, / In des Himmels Freudensaal / Feire ich mein Hochzeitsmahl. / Lebet wohl ihr meine Eltern, / Da ich nicht mehr bei Euch bin, / Lahst Euch meinen Tod nicht reuen, / Gott und Engel mitch erfreuen."

Das aufgeschlagene Buch auf oder als Grabzeichen wird häufig als Lebensbuch gedeutet, in das die guten Taten, aber auch die Sünden der Menschen eingeschrieben sind (Offenbarung 20, 12). Ferner stellt es den Unterpfand der Rettung dar (Daniel 12, 1) und ist Grund zur Freude (Lukas 10, 20). Vielfach wird das Buch auch als die Bibel interpretiert. Sie verkündet die Allmacht Gottes und Gesetze und steht damit für die gesamte christliche Glaubenslehre. Die wichtigste Botschaft dabei ist der Sühnetod Jesus Christus und die damit verbundene Verheißung des ewigen Heils. Diese Glaubensgewissheit steht auch im Mittelpunkt des auf dem Grabzeichen wiedergegebenen Trostspruches. Die dortigen Bildsymbole wie das schwarze Kreuz, das kleine Herz, die Efeuranken und der Anker untermauern dies, weil sie mit Glaube, Liebe, Treue und Hoffnung zu übersetzen sind. Seitlich ist die Herstellerinschrift aufgebracht: "Albert Altmann / Hospitalstrasse 33 / Görlitz".

Grabzeichen und Grabschmuck aus Porzellan kamen nach 1910 zunehmend außer Gebrauch. Dies liegt in der Hinwendung zu einer neuen Sachlichkeit und vor allem in der Ablehnung einer historischen Stilvielfalt auf Friedhöfen begründet, wie sie für die sog. Friedhofsreformbewegung zusammen mit dem Deutschen Werkbund und dem Bund Heimatschutz bereits um die vorletzte Jahrhundertwende programmatisch war. Schon bald fand die Forderung nach einer neuen Friedhofsästhetik erkennbaren Niederschlag in immer strengeren Friedhofsvorschriften, die auf ein einheitlicheres Friedhofsbild setzten und viele Materialen, darunter Porzellan, sowie sog. Massenware von den Gräbern zu verbannen suchten.

de