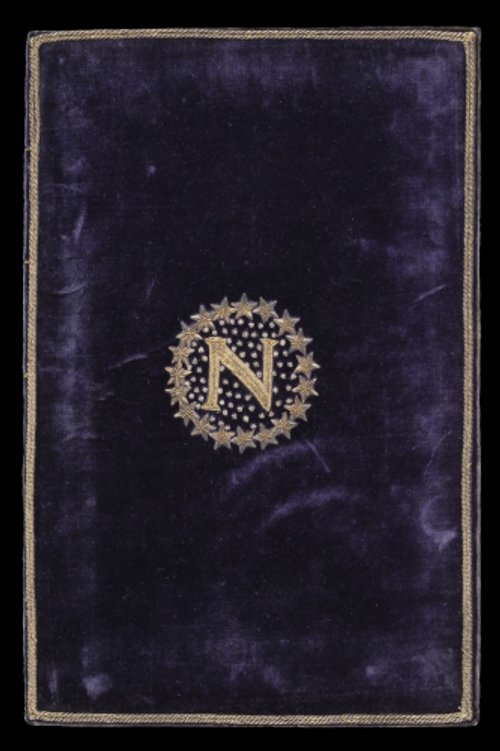

Am 12. Juli 1806 sagten sich 16 süd- und westdeutsche Reichsstände mit Unterzeichnung der Rheinbundakte formell vom Deutschen Reich los und schlossen sich zu einer Konföderation zusammen. Die Rheinbundakte besiegelte endgültig das Ende des Alten Reiches. Der Rheinbund stand unter dem Protekorat des Kaisers der Franzosen (siehe Artikel 12 des Vertrages). Die sieben Tage später von Kaiser Napoleon unterzeichnete Ratifikationsurkunde machte den Vertrag auch für Frankreich verbindlich. Der habsburgische Kaiser Franz II. legte am 6. August 1806 die deutsche Kaiserkrone ab, nannte sich fortan nur noch österreichischer Kaiser. Die hier zu sehende Ratifikationsurkunde des Rheinbundes datiert vom 19. Juli 1806. Die Urkunde ist mit dem kaiserlichen Siegel und der eigenhändigen Unterschrift Napoleons versehen. Unterschrieben haben ferner der damalige französische Außenminister Charles Maurice de Talleyrand, Fürst von Benevent und der Staatssekretär Hugues B. Maret. Ausgefertigt wurde die Urkunde auf dem Schloss Saint Cloud im Südwesten von Paris. Es handelt sich um ein Original aus dem Rheinbundarchiv des vormaligen Mainzer Kurfürsten und Reichserzkanzlers Karl Theodor Freiherr von Dalberg (1744-1817). Von Dalberg erhielt nach Artikel 4 des Vertrages den Titel Fürst Primas und Durchlauchtigste Hoheit - das war nicht viel mehr als ein Trostpflaster für den Verlust der linksrheinischen Besitzungen. Er war der letzte geistliche Fürst in Deutschland. Der Fürstprimas starb 1817 als Bischof von Regensburg. Der im Rheinbund angelegte neue Bundesstaat währte nicht lange. Ab 1813, nach der Niederlage Napoleons bei Leipzig, zerbrach das Bündnis. / Die Archivalie kam 1917 durch eine Schenkung des Karl Ritter v. Zwackh-Holtzhausen in den Besitz des Historischen Museums der Pfalz. [Ludger Tekampe]

en