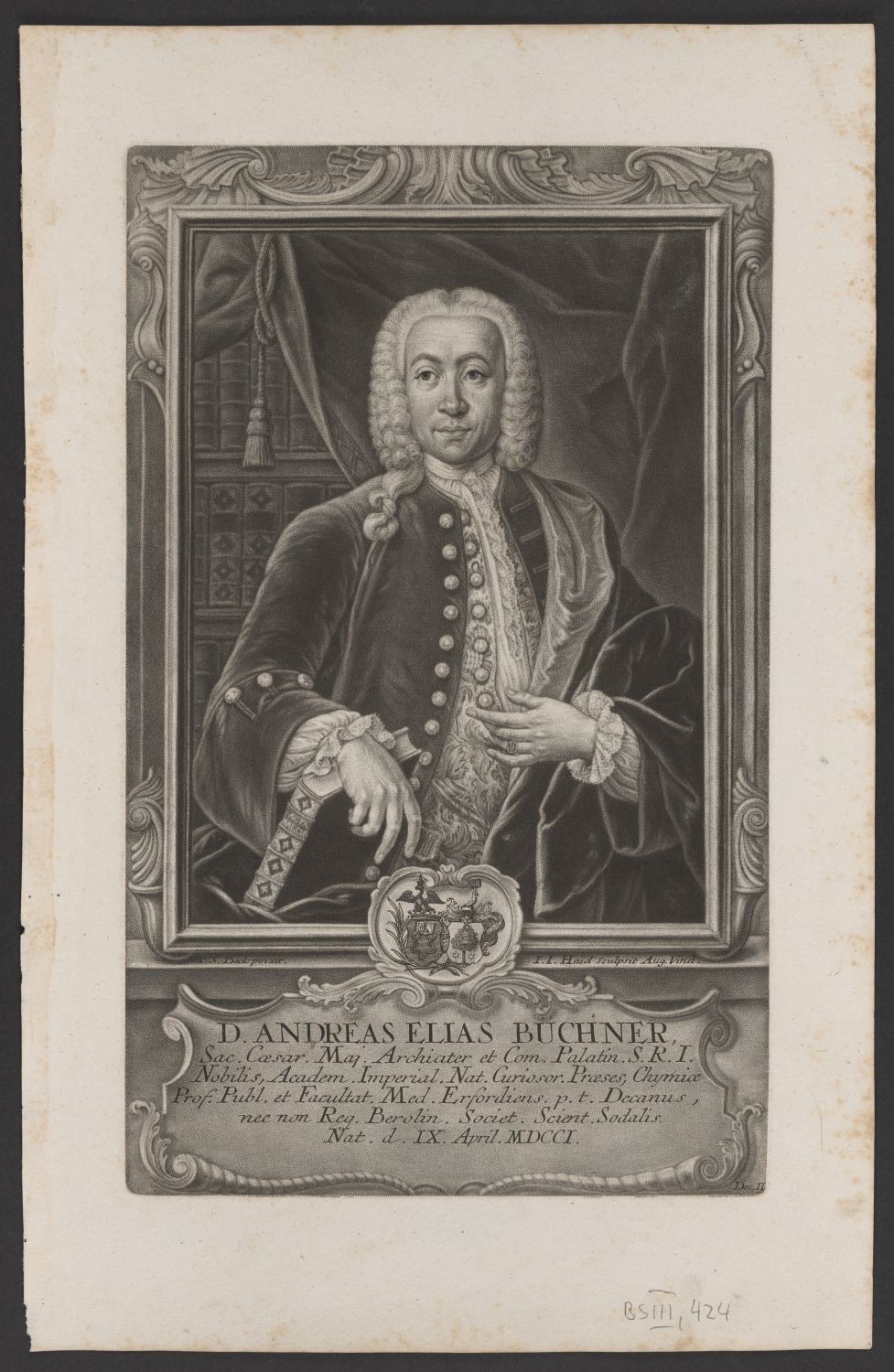

Porträt von Andreas Elias Büchner. Der deutsche Mediziner ist hier in einem frontalen Brustbild dargestellt. Sein Blick geht links am Betrachter vorbei. Er trägt eine Perücke, bei der eine Locke mit einem Knoten versehen ist. Seine Kleidung besteht aus einer geöffneten Jacke und Weste, sodass ein gerüschtes Hemd sichtbar wird. Über all dem trägt er über der linken Schulter einen Umhang. Seine linke Hand befindet sich in Bauchhöhe und man erkennt einen Ring am Ringfinger. Die rechte Hand ist locker über ein schräg stehendes Buch gelehnt. Im Hintergrund erscheint rechts ein Vorhang mit Kordel, der den Blick auf ein Bücherregal links freigibt. Das Bildnis ist rechteckig gerahmt, wobei die Ecken und der obere Abschluss mit Verzierungen dekoriert sind. Das Bildnis ruht auf einem Sims, an dem an der Front eine große Kartusche mit einer sechszeiligen Inschrift angebracht ist. Die Inschrift benennt einige Tätigkeiten des Dargestellten sowie sein Geburtsdatum. Den oberen Abschluss der Kartusche ziert ein Wappen.

Andreas Elias Büchner hat Medizin an den Universitäten von Erfurt, Halle und Leipzig studiert. Nach dem Studium unternahm er eine Bildungsreise nach Franken, Schwaben und Niedersachsen und lehrte dann an der Erfurter Universität. 1726 wurde er an der Leopoldina in Halle aufgenommen, 10 Jahre später wurde er dort Präsident. 1744 rief man ihn an die Universität Halle, wo er aufgrund seiner Verdienste bald in den Geheimen Medizinalrat befördert wurde. Mehrmals wurde er zum Prorektor gewählt.

Der Augsburger Stecher und Verleger Johann Jakob Haid (1704-1767) schuf dieses Blatt als Schabkunst, auch Mezzotinto genannt. Die Vorlage hierfür nahm er vom ehemaligen Weimarer Hofmaler Jacob Samuel Beck. Haid veröffentlichte das Blatt in Jakob Bruckers Publikation: "Bilder-sal heutiges Tages lebender, und durch Gelahrheit berühmter Schrifft-steller (...)" (Augsburg 1742). Bemerkenswerter Weise schuf er für die ein Jahr zuvor erschienene Publikation Bruckers ein Bildnis von Friedrich Hoffmann, bei dem er dasselbe Bücherregal verwendete, auch halb von einem Vorhang verdeckt, nur dass es im vorliegenden Blatt seitenverkehrt dargestellt ist. Außerdem gibt es in der Stiftung Händel-Haus ein Objekt, das einen Ausschnitt von diesem Blatt hier darstellt (BS-III 358).

Signatur: I. S. Beck pinxit. I. I. Haid sculpsit Aug. Vind. Dec.II.

Beschriftung: D. ANDREAS ELIAS BÜCHNER, Sac. Caesar. Maj. Archiater et Com. Palatin. S.R.I. Nobilis, Academ. Imperial. Nat. Curiosor. Praeses, Chymiae Prof. Publ. et Facultat. Med. Erfordiens. p. t. Decanus, nec non Reg. Berolin. Societ. Scient. Sodalis. Nat. d. IX. April. MDCCI.

en